Work

황금 길

The Golden Road

2015

목재, 금박작업, 와이어 타이, 철제 프레임

993×214×250cm

Related Archives

작업 노트

황금 길

The Golden Road

2015

Related Exhibition

단체전

설화-백일홍 이야기

2015

블루스퀘어 복합문화공간 네모, 서울

SUNGIM CHOI

삶과 죽음이 서로 교차하며 짜내려가는 무늬를 작업에 나타내고자 한다. 그것은 마치 떠오르는 태양이나 사라지는 석양처럼 주변을 찬란하게 하기도 하고, 긴 그림자를 만들기도 한다. 떠오르는 태양의 길이 남기는 자리, 석양으로 물든 집으로 가는 골목길의 느낌, 집으로 돌아가는 자동차 행렬이 만들어내는 빛의 길, 먼 바다에서 오늘의 해가 사라지면서 만들어내는 황금빛 길들을 표현하고자 했다.

피어나고 사라지는 그 순간, 우리 삶의 모습이 분명하게 드러난다. 낮과 밤처럼 하루가 갈라지고 합쳐지는 아주 찰나의 순간 느껴지는 이해와 화해는 ‘지금’을 견고하게 한다. 이 ‘황금 길’ 은 삶과 죽음이라는 서로 다른 두 개의 모습이 드러내고 사라지는 바로 그 순간이다.

천장에서 내려오는 길과 바닥의 길 두 개를 만든다. 바닥의 황금색 길은 시간이 지남에 따라 지나다니는 사람들의 발자국에 의해 서서히 벗겨진다. 하지만 천장에서 내려오는 황금색 줄은 그대로 빛을 발하고 있다. 두 개의 길, 즉 천장과 바닥의 걸을 수 있는 길과 걷지 못하는 길, 사라지는 빛과 그대로인 빛이 서로 대비되며 드러나는 두 개의 세계는 황금빛 물결 속에 혼재되어 있다.

최성임 작업소개

‘집으로 가는 길’ 전시를 시작으로 드로잉, 페인팅, 사진, 설치, 글쓰기 등 유연하게 작업하고 있다. 그 동안 안과 겉, 사라지는 것과 남아있는 것, 일상과 작업 등 공존하지만 어긋나는 상황 속에서 적절한 균형적 태도로 작업에 임하고자 했다.

작업 속에서는 두 개의 무언가를 잇는 것이 일관된 주제이다. 모순, 대비되거나 비슷하거나 심지어 아무 관련이 없거나, 다른 두 개를 연결하면서 생겨나는 미묘한 균열들이 작업의 주된 내용이다. 작업의 재료들은 일상 속에서 쉽게 볼 수 있는 것들로부터 시작되었다. 계란망, 플라스틱공, 빵끈, 선반, 시멘트 사이를 비집고 난 잡초들, 오래된 각설탕 등 시선을 붙들지 않았던 늘 가까이에 있는 것들이다.

일상의 재료들로 적절한 균형적 태도로 만들어진 작업들은 단순한 하루의 연장선상에 있다. ‘언제 예술이 될 것인가 싶은 그 순간에 예술도 작업도 삶도 일상도 여기에, 있다고 믿고 싶다.’는 바람처럼 작업 속에서 내 삶은 진행 중이다.

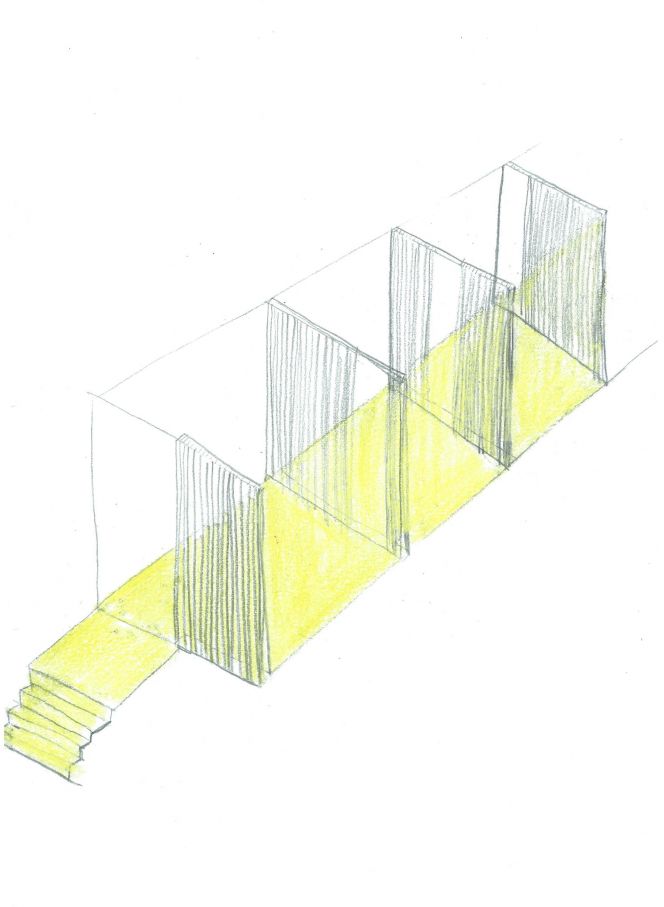

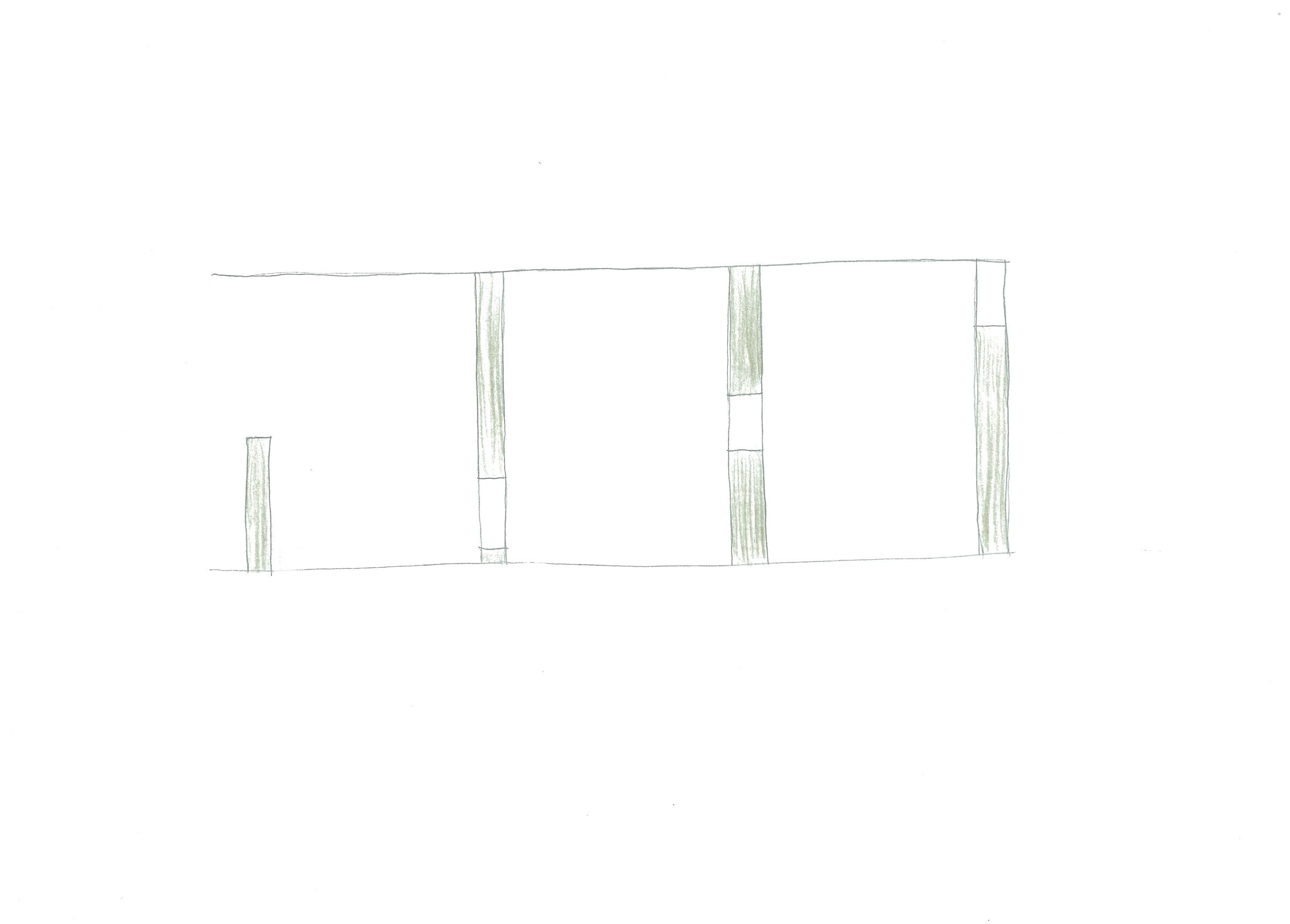

〈황금 길〉 드로잉 1

2015

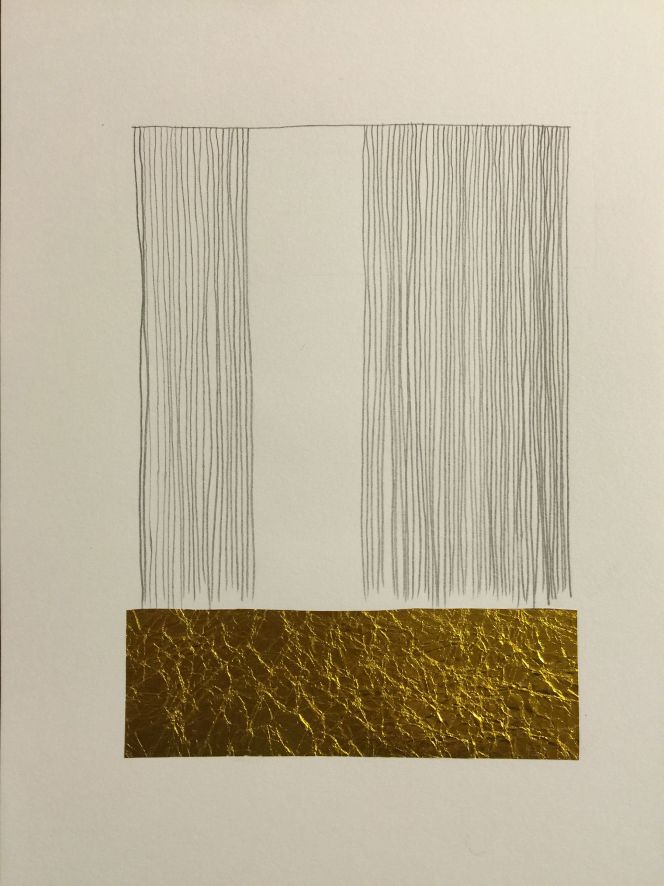

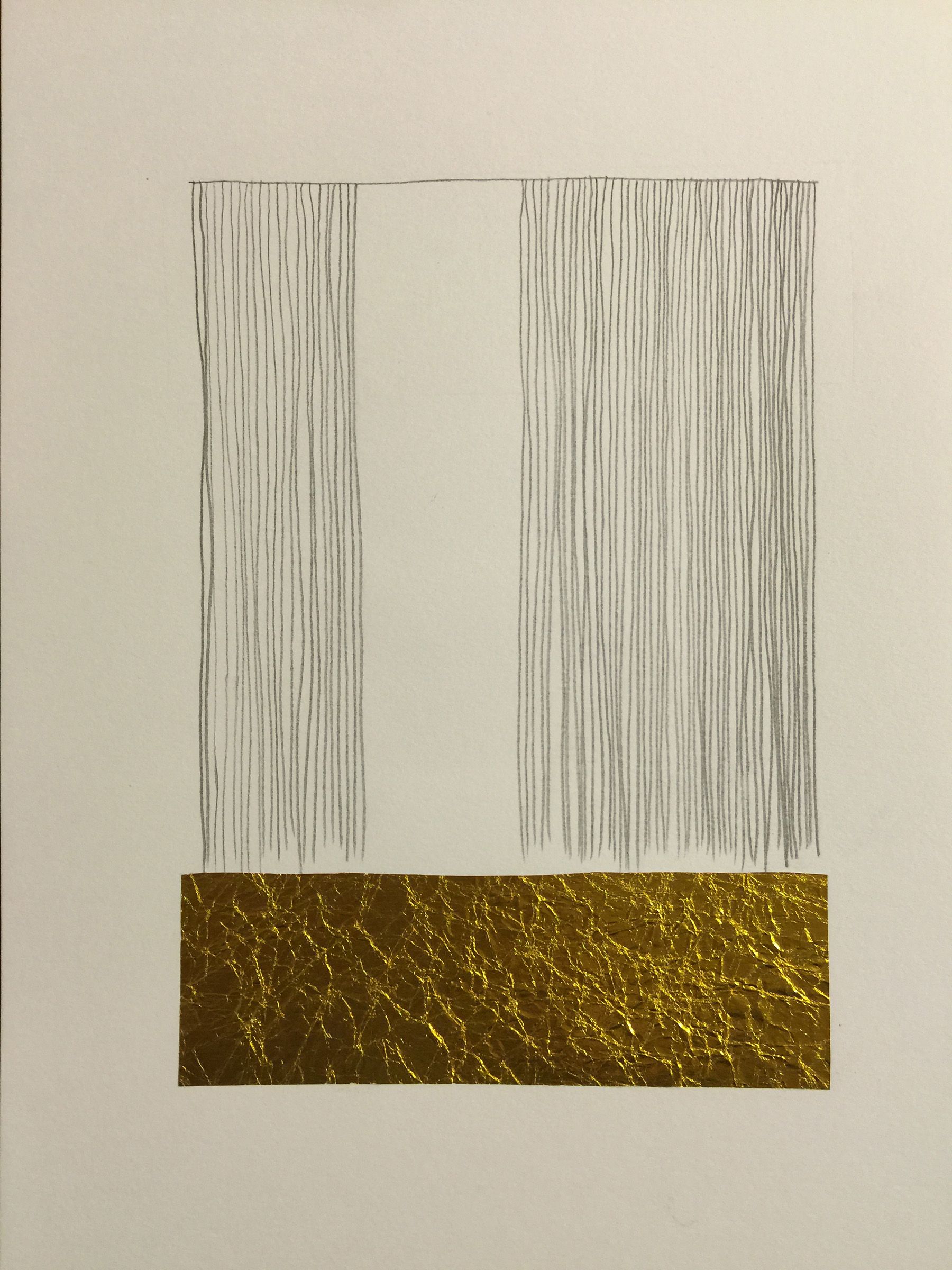

〈황금 길〉 드로잉 2

2015

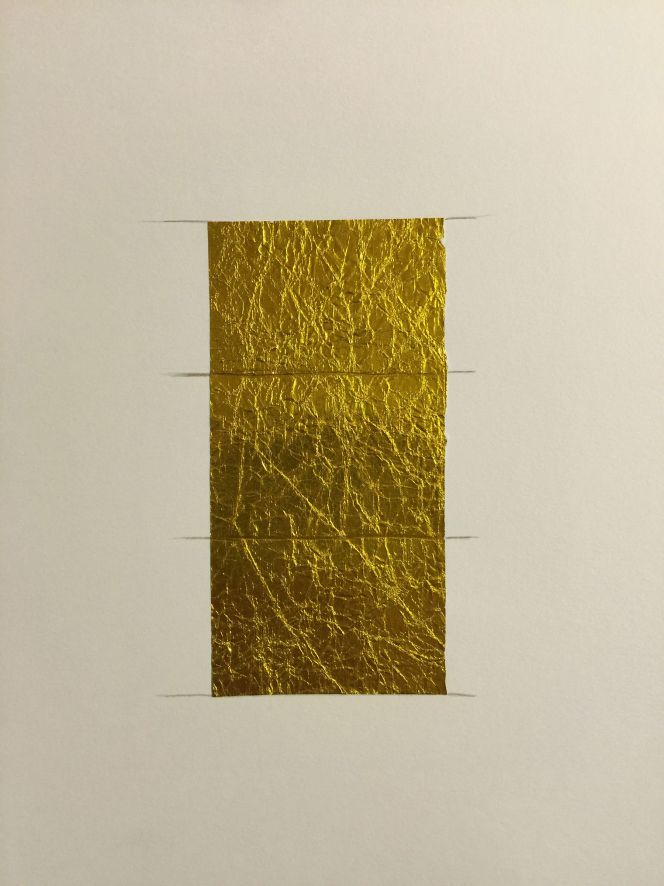

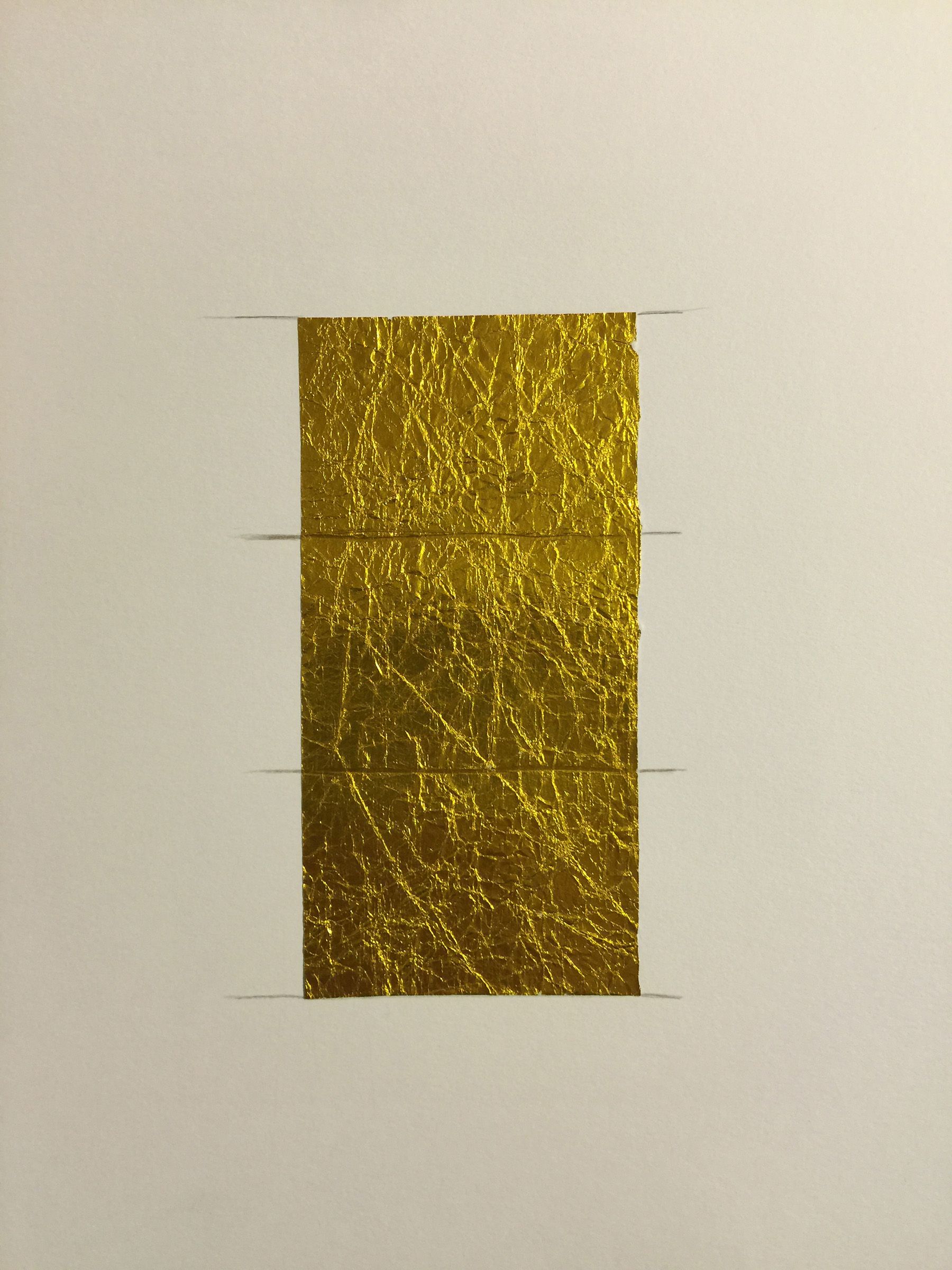

〈황금 길〉 드로잉 3

2015

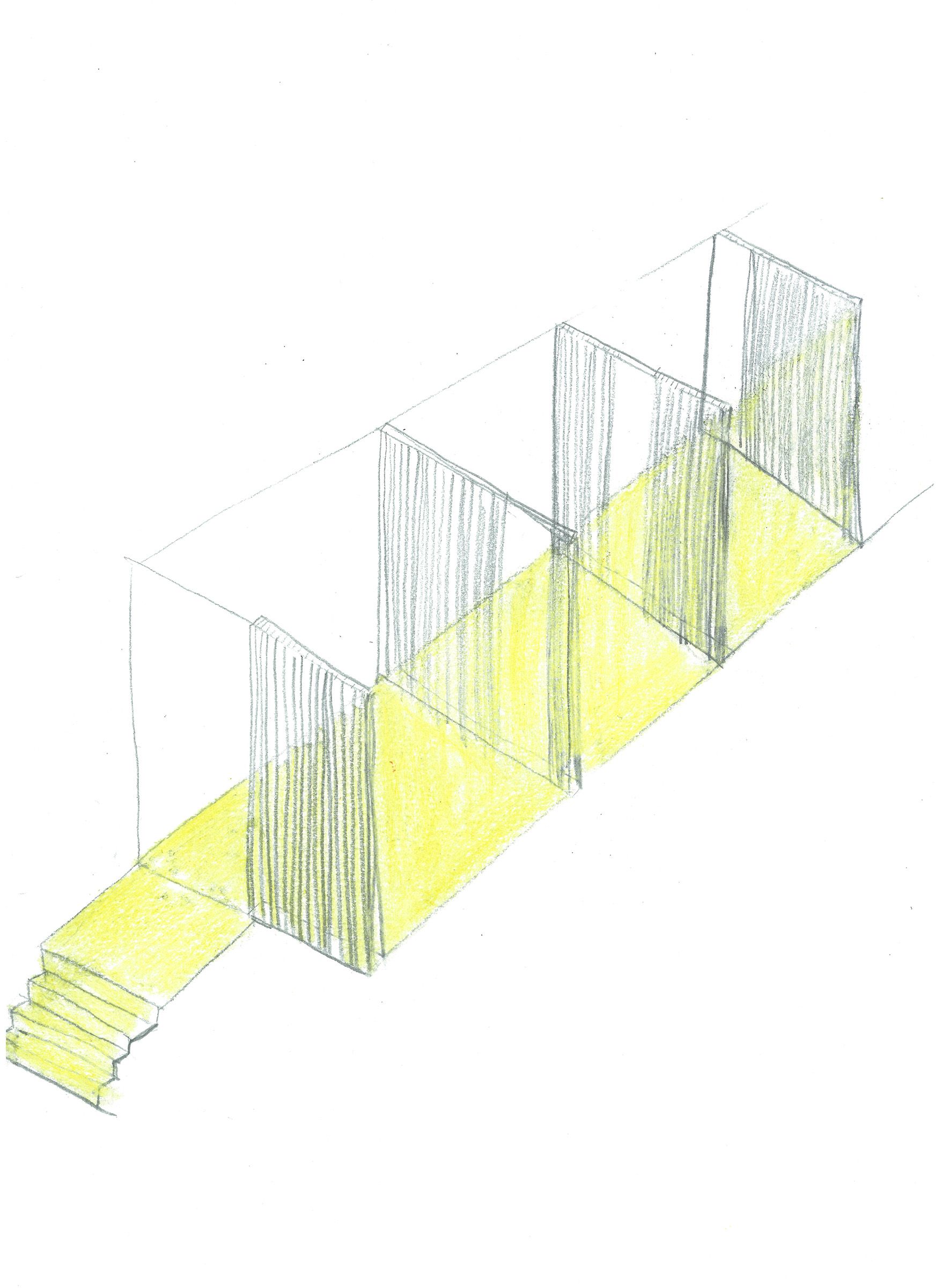

〈황금 길〉 드로잉 4

2015