Work

보구곶, 情을 엮다

2021.9.7-2021.10.16

작은미술관 보구곶

저는 하루의 마지막에 집 베란다에서 노을을 많이 바라보곤 했습니다. 꽉 움켜쥐었던 하루를 이렇게 손 안에서 스르륵 놓는구나 하며 안도하며, 시간을 등진 살아있는 모든 것의 쓸쓸함, 같이 어둠을 지나가고 있다는 동질감에서 오는 위로, 오늘의 해가 내일도 이어진다는 연속성과 사라지고 나서야 보이는 충만함 등을 느끼곤 했습니다.

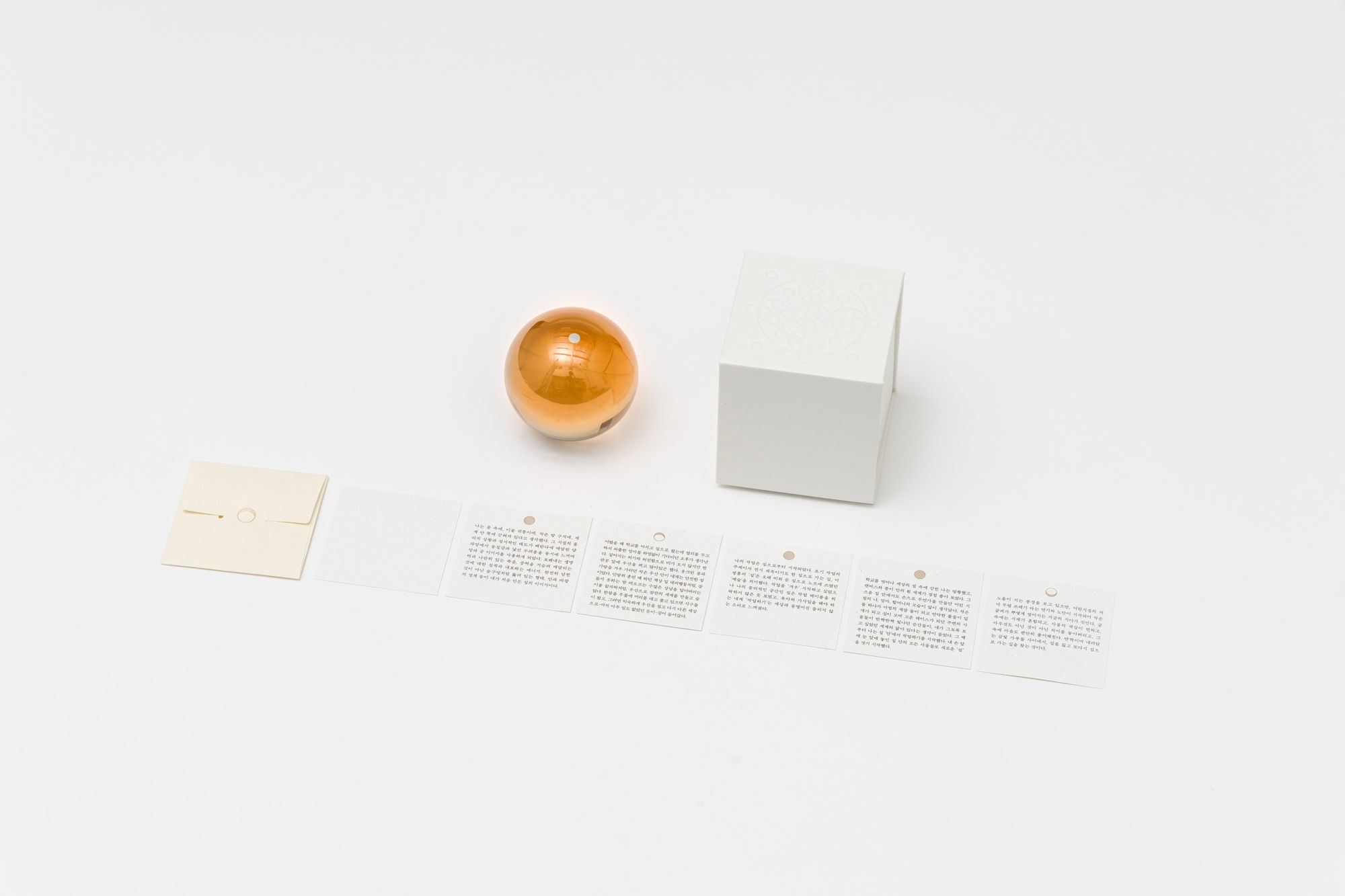

이 구슬이 각자의 저녁하늘을 비춰보며 하루를 잠깐 생각할 수 있는 열쇠가 되기를, 우연히 발견한 돌멩이처럼 주머니 속에서 만져질 수 있기를 바랍니다.

사물의 집

토해내는 생명력과 나란히 있는 죽음, 중력을 거슬려 매달리는 것에 대한 집착과 내포하는 에너지, 완전히 닫힌 것이 아닌 숨구멍처럼 뚫려 있는 형태, 안과 바깥의 경계 등이 내가 처음 만든 집의 이미지이다.

짙어지는 허기와 허전함으로 비가 오지 않지만 현관문 앞에 우산을 펴고 앉아있곤 했다. 웅크린 몸과 가방을 겨우 가리던 작은 우산 안이 내게는 안전한 집이었다. 민방위 훈련 때 하던 책상 밑 대피행동처럼, 잠들지 못하는 밤 떠오르는 수많은 상념을 덮어버리는 이불 끝자락처럼, 우산으로 잠깐의 세계를 만들고 숨었다.

한참을 무릎에 머리를 대고 졸고 있으면 식구들이 왔고, 그러면 익숙하게 우산을 접고 다시 다른 세상으로-마치 아무 일도 없었던 듯이-걸어 들어갔다.

작업을 ‘겨우’ 시작하고 싶었으나 나의 물리적인 공간인 집은 작업 테이블을 허락하지 않은 듯 보였고, 육아와 가사일을 해야 하는 내게 ‘작업하기’는 세상과 동떨어진 들리지 않는 소리로 느껴졌다.

그 즈음 집 안에서도 손으로 무언가를 만들던 어린 시절의 나, 엄마, 할머니의 모습이 많이 생각났다. 작은 돌 하나가 마법의 색깔 돌이 되고 연약한 풀들이 덮개가 되고 실이 모여 고운 레이스가 되던 주변의 사물들이 반짝반짝 빛나던 순간들이, 내가 그토록 보고 싶었던 세계와 닮아 있다는 생각이 들었다.

그 때부터 나는 집 ‘안’에서 작업하기를 시작했다. 내 손 앞에 눈 앞에 놓인 집 안의 모든 사물들로 새로운 ‘집’을 짓기 시작했다.

글 속에는 시제가 혼합되고, 사물의 색감이 변하고, 아무것도 아닌 것이 아닌 의미를 놓아버리고, 그 속에 마음도 편안히 풀어헤친다. 반짝이며 내려앉는 금빛 가루들 사이에서, 길을 잃고 또다시 집으로 가는 길을 찾는 것이다.

Bogugot, where the Hearts are Weaved

2021.9.7-2021.10.16

Bogugot, Small Art Museum

I used to stare out during dusk on my balcony at the end of every day. Reflecting a relieving feeling as I lay down a day that I clutched onto, I felt the loneliness of everything that is alive against time itself, the comfort from the companionship of passing through the dark together, the continuity of today's sun that remains tomorrow and the fullness that I come to understand after it’s disappearance.

I hope the marbles can be a key for looking back on a day, reflecting each other’s sky at dusk and hoping it can remain in your pocket like a pebble that you may coincidently discover.

The House of Objects

Death aligned with the pouring vitality, the attachment to those hung against the gravity and its containing energy, the shapes not fully closed but perforated like windpipes, the borders between the inside and outside are the images of a house that I created for the first time.

The small umbrella that barely covered my stooped body and bag was like a safe house to me. Like sheltering under a desk during civil defense training, like blankets that cover up the sheer amount of thought during a sleepless night, I hid myself inside the umbrella as my own temporary world.

When I fell asleep resting my head on my knees, and my family arrived, I folded the umbrella and walked out into another world like nothing happened.

I hoped to ‘at least’ start working but the house as my physical place didn’t seem to allow any space for a working table. For me, I had to take care of a child and home chores, away from the world, ‘working’ as an artist didn’t seem to be an option.

Around then, I thought of myself in my childhood, my mom and my grandmother. I thought of the moment when a small pebble turned into a magical color, fragile grasses into covers, threads into soft laces and the moment the objects around me dazzlingly shined. I thought those moments resembled the world that I was eager to see.

That was when I started to work inside the house. I started to build a new house with all the objects in front of my eyes within the house.

The tense is intermixed in the text and the color of objects changed, the meaninglessness of meanings are let go and in there my heart is easily loosened. In the shining golden powders now settling down, I lose my ways and try to find ways back home again.

2021

2021

2021