Work

HOLES , 최 성 임

그 사이에서 생겨난 수많은 구멍들은 죽음, 공허감으로 채워지기도 하고 권태와 만족감으로 비워지기도 했다. 열리고 닫히는 문처럼 구멍들을 매개로 다른 곳으로 나아갈 수 있었다. 예를 들어 내게 견고한 철망 벽이 유연한 침대가 되고, 권태로운 집의 공간이 상상의 공간이 되고, 일상의 멈춰져 있는 물건이 이곳과 저곳을 연결하는 혈관이 되어주었다.

이 전시는 그러한 구멍에 대한 이야기로부터 시작되었다. 이곳에서 이물감이 느껴지는 구멍은 저곳의 모습까지 두 가지 면을 동시에 가진다. 그 구멍들은 가지처럼 뻗어 하나의 세계를 만들고 그 세계의 끝에는 다른 수만 개의 세계와 이어지며 안심시킨다. 다양한 빛깔과 무늬를 만들어간 구멍 속에서 금방 희미해지지만 분명히 자리하는 다른 세계를 만난다.

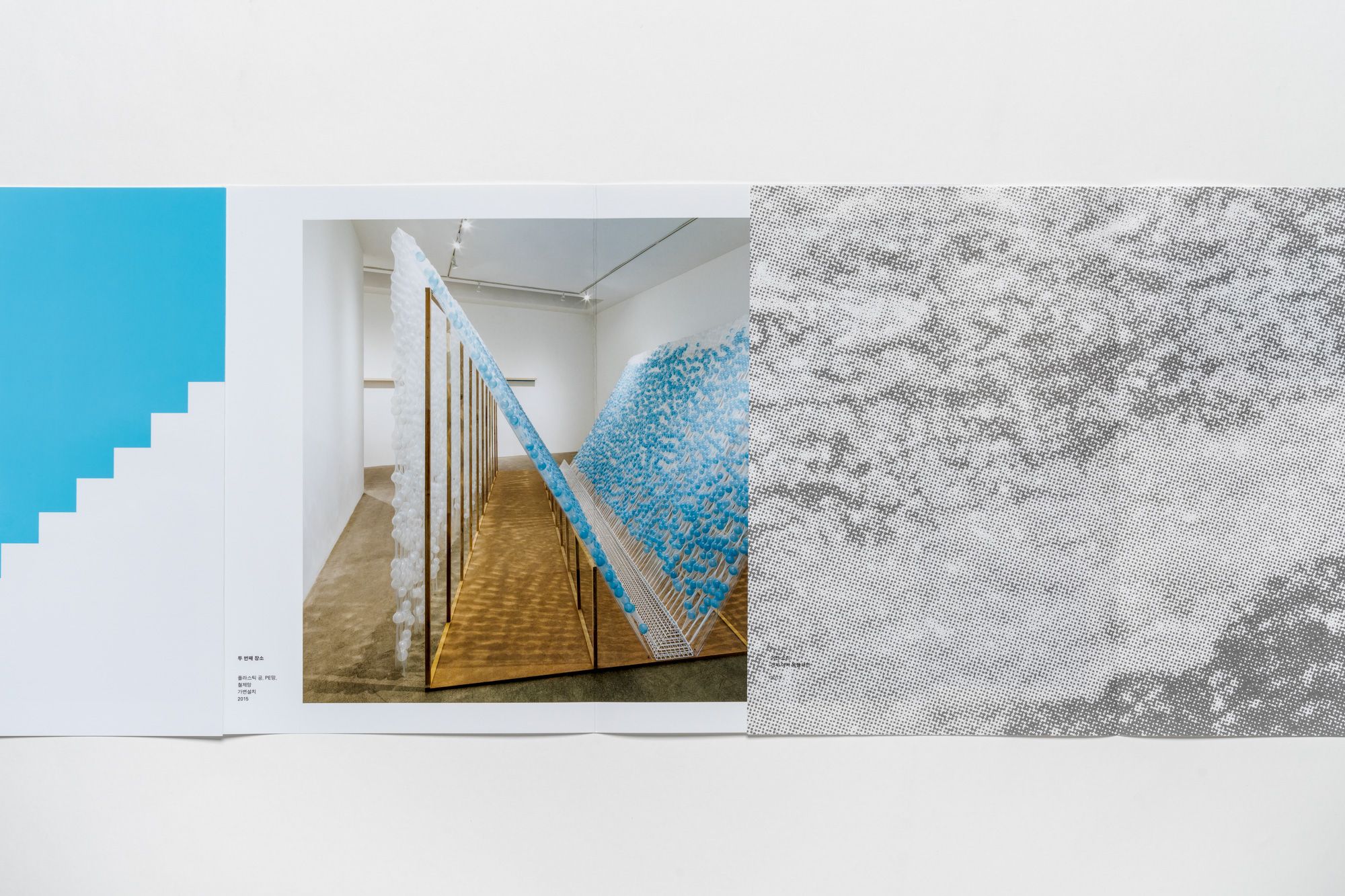

차가운 철제망과 다양한 빛깔의 부드러운 망, 그 속의 불투명한 공들이 전시장 안에 멈춰있다. 수많은 공들은 눈물이나 비처럼 투명해 보이기도 하고 세포나 알처럼 가득 차 보이기도 하며 공간을 무늬와 빛으로 가득 채우기도 비워 보이게도 한다.

결코 잡을 수 없는 한밤의 꿈처럼, 이 설치 작품도 우리의 삶도 머무는 듯 하지만 곧 여행을 떠날 것이다. 잠시나마 가득 머물고 있는 이 공간의 어느 지점에서 멈출 수 있기를 바란다.

최성임

작업 속에서는 두 개의 무언가를 잇는 것이 일관된 주제이다. 모순, 대비되거나 비슷하거나 심지어 아무 관련이 없거나, 다른 두 개를 연결하면서 생겨나는 미묘한 균열들이 작업의 주된 내용이다. 작업의 재료들은 일상 속에서 쉽게 볼 수 있는 것들로부터 시작되었다. 계란망, 플라스틱공, 빵끈, 선반, 시멘트 사이를 비집고 난 잡초들, 오래된 각설탕 등 시선을 붙들지 않았던 늘 가까이에 있는 것들이다.

일상의 재료들로 적절한 균형적 태도로 만들어진 작업들은 단순한 하루의 연장선상에 있다. ‘언제 예술이 될 것인가 싶은 그 순간에 예술도 작업도 삶도 일상도 여기에, 있다고 믿고 싶다.’는 바람처럼 작업 속에서 내 삶은 진행 중이다.

2015

2015

2015, 191x283mm, 76쪽, 소프트커버 북케이스, 접지물